「海洋教育・研究との地域連携」聴講

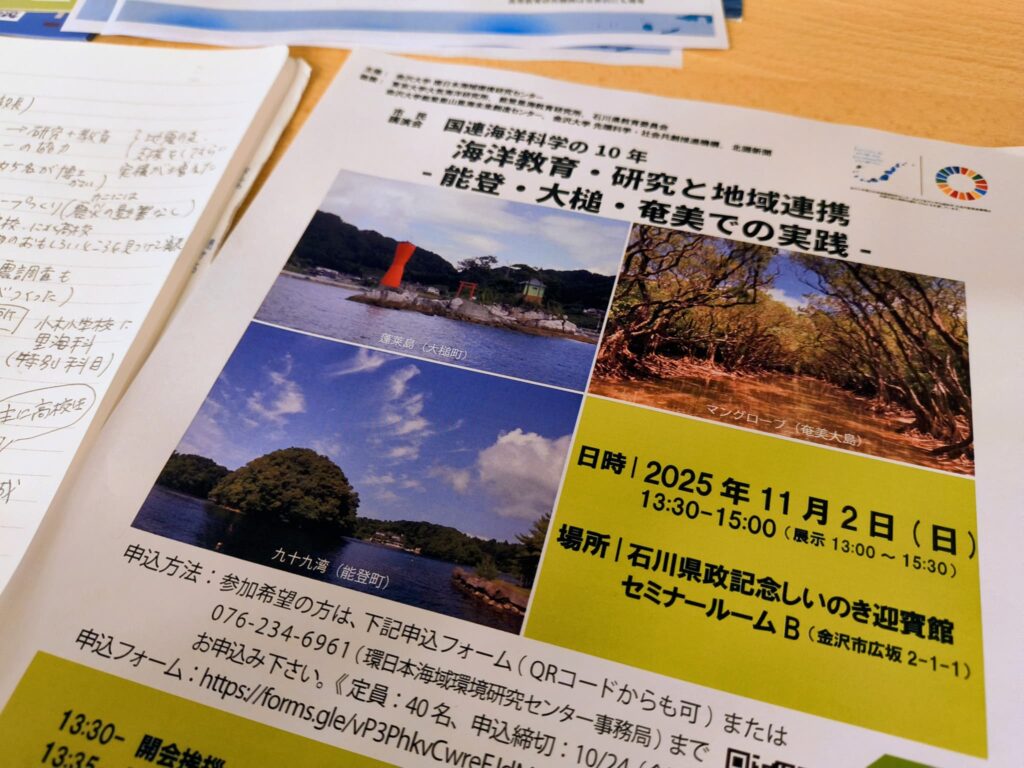

しいのき迎賓館で興味深いセミナーがありました。

金沢大学環日本海域環境研究センターを中心に、能登で海洋教育を行っています。その他、東京大学大気海洋研究所の大槌と奄美での教育実践もふくめての講演会を聴講してきました。

金沢大学環日本海域環境研究センターは、能登里海研究所、能登海洋ふれあいセンターと一緒に海洋教育をおこなっています。1年半前の震災時は大変だったが、地域との連携が強くなって地震前よりも実績は増えたそうです。アカテガニの研究を小学生と一緒に行ったり、地域の高校と連携して自然教育を行っています。

いつか、CurioLabでもいつか海のワークショップができるといいなぁと思っていますので、いつかお話をしっかりと聞きに行ってみたいです😊

東京大学大気海洋研究所のお話では「温暖化」って、水温が上がり海の生態系が変わるだけではないということを知りました。それが「海洋酸性化」です。二酸化炭素濃度が多く海に溶け込むとpHが下がる現象です。

これは何が起きているかというと、海の中で二酸化炭素が増えると水素イオンが増え、炭酸カルシウムが減ります。これは炭酸イオンが減るということになり、サンゴ、そして殻を作る生き物(貝、エビ、カニ、ウニなど)達に影響をあたえます。サンゴや殻の材料が海にないので作れなくなり、海の生き物が減っていくのです。それがもう起き始めているということ。

とても怖くなりました。

これからを生きる今の子ども達は、こういった海と共存して生きていく必要があり、まずは知ることから始める必要があると思いました。周りが海に囲まれた日本は豊かです。いつまでの海と仲良くいるためにどうしたらいいか、そう思った講演会でした。